外科醫的金言 – 素心

這是一篇我很喜歡、影響我很深的舊文,在此野人獻曝與大家分享。

轉載本人刊登於

台大醫學系校友會刊 『景福醫訊』第31卷 第9期的文章

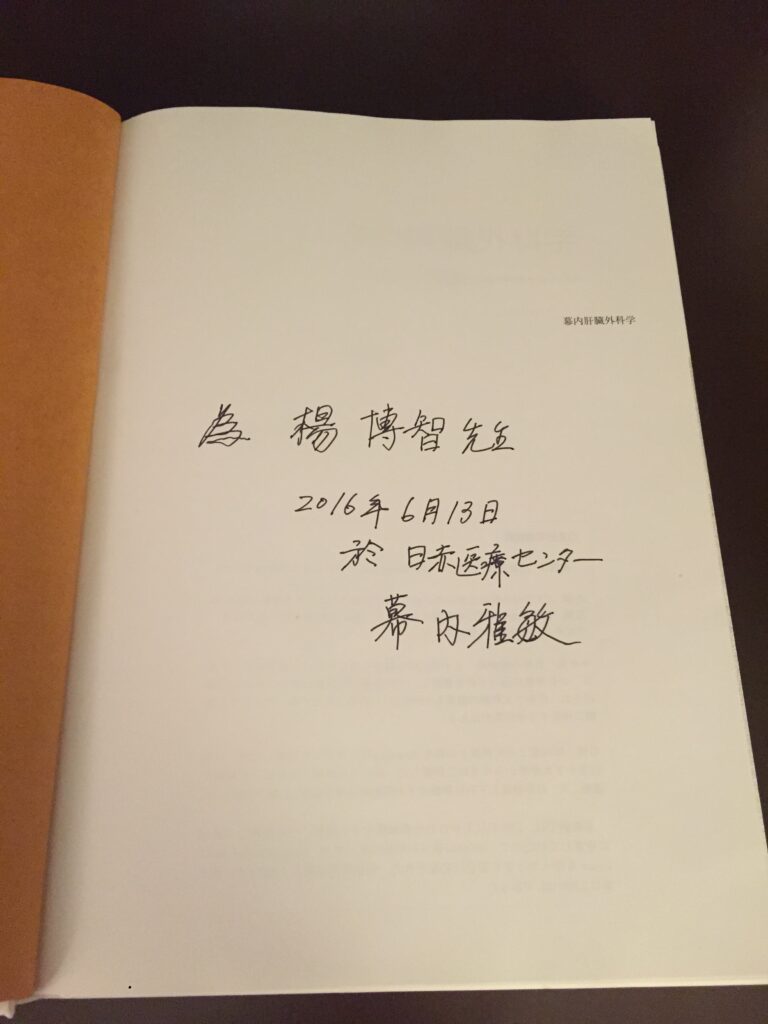

外科醫的金言─素心 文/楊博智

因緣際會,讀到一篇日本東北大學已故 外科教授葛西森夫先生(葛西教授於 西元1957年發明治療小兒膽道閉鎖的Kasai operation),於1991年刊登於日本「臨床雜誌 外科」的文章,標題是「素心」。讀完之後 深受啟發,非常感動,在此野人獻曝,分享 給景福校友的各位前輩以及後進。

會讀到這篇文章,可以追朔到2010年, 當時因為外科Grand round的成果,有機會參 加當年度台灣小兒外科醫學會年會,發表我 在Grand round的研究結果,剛好當次大會的 特別演講,邀請到目前東北大學小兒外科教 授仁尾正記(NIO, Masaki)先生,仁尾教授 的演講中,有一部分介紹東北大學的校園、 研究,最後並且介紹已故的葛西教授,仁尾 教授放了幾張葛西教授和病人以及家屬開朗 的合照,並且以一張「素心」墨寶的投影片 當做結尾,送給大家,希望大家都能保有 「Simple mind」。當時的我聽了深受激勵, 一直把「素心」這兩個字放在心中。直到大約一年前,偶然於外科住院醫師值班室的書 櫃上,發現一整排前輩留下來的「臨床雜誌 外科」,年代久遠,是1991年前後的一系列 雜誌,內容皆為日文,當時只是抱著隨手翻 翻的心態,隨手拿起一本來看。沒想到,一 翻開,就翻到了一篇標題為「素心」的文 章,仔細一看,居然是葛西森夫教授發表的文章,當時就好像挖到寶物一樣非常驚喜, 覺得一定要讀懂這篇文章的內容。之後幾個 月,在友人的協助之下,順利將這篇文章, 翻譯成中文,抱持野人獻曝的心情,在此跟 大家分享。

(以下前半部為日文本文,後半部為中文翻譯版本,如有不足缺失處,歡迎更正指教)

素 心

前から外科の教室の人たちが他の病院等に 赴任していく歓送会のときに、 教授が一言書いて教室員が全員で署名した 色紙を贈るのを慣習にしていた、 漢文の素養が至って乏しいので、 各人それぞれにふさわしい文言を選ぶのに 苦心惨憺していたが、 とうとう諦めて自分が気にいっている一つ 言葉に決めることにした、 それが「素心」であり、 以後に赴任した人には皆「素心」の色紙を 贈ることにした。 {素心}についてとくに勉強したわけでは なく、出典も知らないが、 聖書の{心の貧しき者は幸いなり}の句の {心の貧しい}と同じ意味と考えている、 この言葉は別に外科に関係してと言うわけ ではなく、一般的な箴言として、金に物にも名誉にもこだわらない{無欲} に近い言葉であると、 僕は勝手に解釈している 外科と限らないが、医者は欲が深くては医 の本質から外れやすい。 外科医は患者を助けるために、損得から離 れて全力を尽くさなければならない機会に 遭遇することが多いので、 「素心」はとくに外科医にとって欠くこと のできない心構えであろう。 僕は中学時代に急性化膿性骨髓炎のために 切開排膿術を2回、3年後に腐骨除去術を 受け、 とくに切開術後には毎日の包帯交換のさい に二月くらいのあいだは激痛に悩まされ、 師を恨み憎しみさえもったものである。 しかし、4年後の腐骨除去によって治癒し てからは、 登山やスキーで足を酷使していたにもかか わらず、一度も再発なく現在にいたってい る。 僕等が外科医になった当座はまだ骨髄炎の 患者が多く、 大抵の患者は何度も再発を繰り返して、 ときには足を切断しなければならないこと もまれではなかった。

それをみていたので、 僕の骨髄炎の治療をしてくれた外科医に対 しては心から感謝し、今でも最大の敬意を もっている。 この経験から僕は、たとえそのときに患者 に恨まれることがあっても後になって本当

に感謝されるような医者になろう、と思っ たのである。 「素」という言葉には「平素の」や「色の ついていない」の意があり、 「素心」は「平静な心」、 「先入観のないさっぱりした心」や「謙虚 な心」に通ずる。 外科医は常に平静な心に心掛けるべきで、 これなくしては困難な手術を敢然と正確に 遂行することはできない。 また患者に接するときには、 平静心をもって病める人たちの悲しみや苦 しみを受け止めてあげることが必要であ る。 外科医にはときに、自分の腕を過信して他 の人の手術に対してまったく敬意を払うこ となく、 かえって無視したり貶したりする人がない わけではない。 このような外科医は一見優秀な医師にみえ るが、 井の中の蛙でそれ以上進歩はなく、外科の 進歩から段々遅れて、 やがて患者の信頼を失うようになろう。 なるべく他の外科医の手術をみる機会を作 り、

近年はビデオなども利用できるので、 他の外科医の優れた点を謙虚に吸収して、 自分の手技の向上の糧とする気持ちが必要 と思う。 「素心」は外科医にとって、すべての点で 基本となる大事な心構えであろう。

素 心

外科的學生們在即將要去其他醫院實習前舉辦 場歡送會上, 要贈送他們每人一張由教授寫下一句諫言及全 體師生同仁簽名色紙的慣例, 因對中國經典的知識不足, 為了選擇適合每個人的措辭而絞盡腦汁, 終於在最後決定了自己最中意的一句, 那就是「素心」, 之後的每一屆,教授便都以「素心」這句話送 給實習生們。

樸素的心並不是特別學習來的, 雖然連原本典故是出自何處都不知道, 但是與聖經中「心是貧窮的人就是幸福的」一 句中的「貧窮的心」我認為是一樣的意義, 這個詞彙並非和外科特別有關, 然而在做為一般的箴言中, 是表示不計較金錢、物品、名譽與「無欲」有 異曲同工之意,我任意地解釋。

雖然不僅限於外科,但是醫生的慾望越深的話 就越容易脫離最初行醫的本質。 外科醫師為了救患者,會遇到許多必須跳脫得 失、竭盡全力的機會(狀況), 所以「樸素的心」對外科醫師來說是不可欠缺 的覺悟。 我在國中時因為急性化膿骨髓炎而做了兩次切 開排膿手術、三年後又接受了腐骨清除手術, 在做完切開排膿手術後約二個月的期間,每天 換乾淨繃帶時我都因劇痛而苦惱, 所以那時的我是那麼的憎恨醫師。 但是,四年後因為做了腐骨清除手術而治癒的雙腳, 即使是去登山或滑雪,這些會激烈的用到腳的 運動,到現在也不曾再次復發。 到了我們當上外科醫師時,有骨髓炎的患者仍 然是很多的, 但是,大部分的患者都是反覆的復發數次, 有時候也有必須把腳截肢的情況。 因為看著那些病例, 我由衷感謝幫我治療骨髓炎的外科醫師,至今 仍對他抱持著最大的敬意。 有此經驗的我,就想要成為即使當時被患者討 厭,但後來被真心感謝的那種醫生。 「素」的字裡有著「平素的」和「無色」等的 意思,「素心」就是「平靜的心」, 與「無先入為主而清新的心」和「謙虛的心」 等相通。

外科醫生應該經常將平靜掛在心上, 如果失去平靜的話就無法斷然和正確的去執行 困難的手術。

再者,接觸患者時, 抱持著平靜的心去徹底了解痛苦的人們的悲傷 和痛苦也是必要的。 身為外科醫師有時候會對自己的能力過度自信 而對其他人的手術完全不抱任何敬意, 反而無視或貶低他人的醫生也不是沒有。 像這樣的外科醫師看似優秀, 但他不僅是井底之蛙沒有更上層樓的進步,也 漸漸的趕不上外科技術的進步, 反而會變得失去患者的信賴。 應該盡量製造觀看其他外科醫師執行手術的機會,由於近年也能利用影片之類的, 所以我認為謙虛的吸收其他外科醫師的優 點,進而將此當做提升自己能力的動力是必 要的。 「素心」對外科醫師來說是一切要素中最基 本、重要的覺悟。

(東北大學名譽教授,NTT東北病院院長葛西森夫) (原文刊登於臨床雜誌《外科》第53卷第7 號,1991年7月1日,P.752,南江堂發行,本 文經南江堂同意轉載發表)

(作者係母校醫學系2008年畢業)